法律事務所DUONは相続問題に

習熟した弁護士チームです。

法律事務所DUON がもっとも力を入れてる相談テーマの1つが相続問題です。

相続問題に習熟した弁護士チームが、遺産分割、遺留分侵害額請求代理、相続放棄、成年後見のほか相続問題を幅広くサポートいたします。

お気軽に当事務所の法律相談をご利用ください。

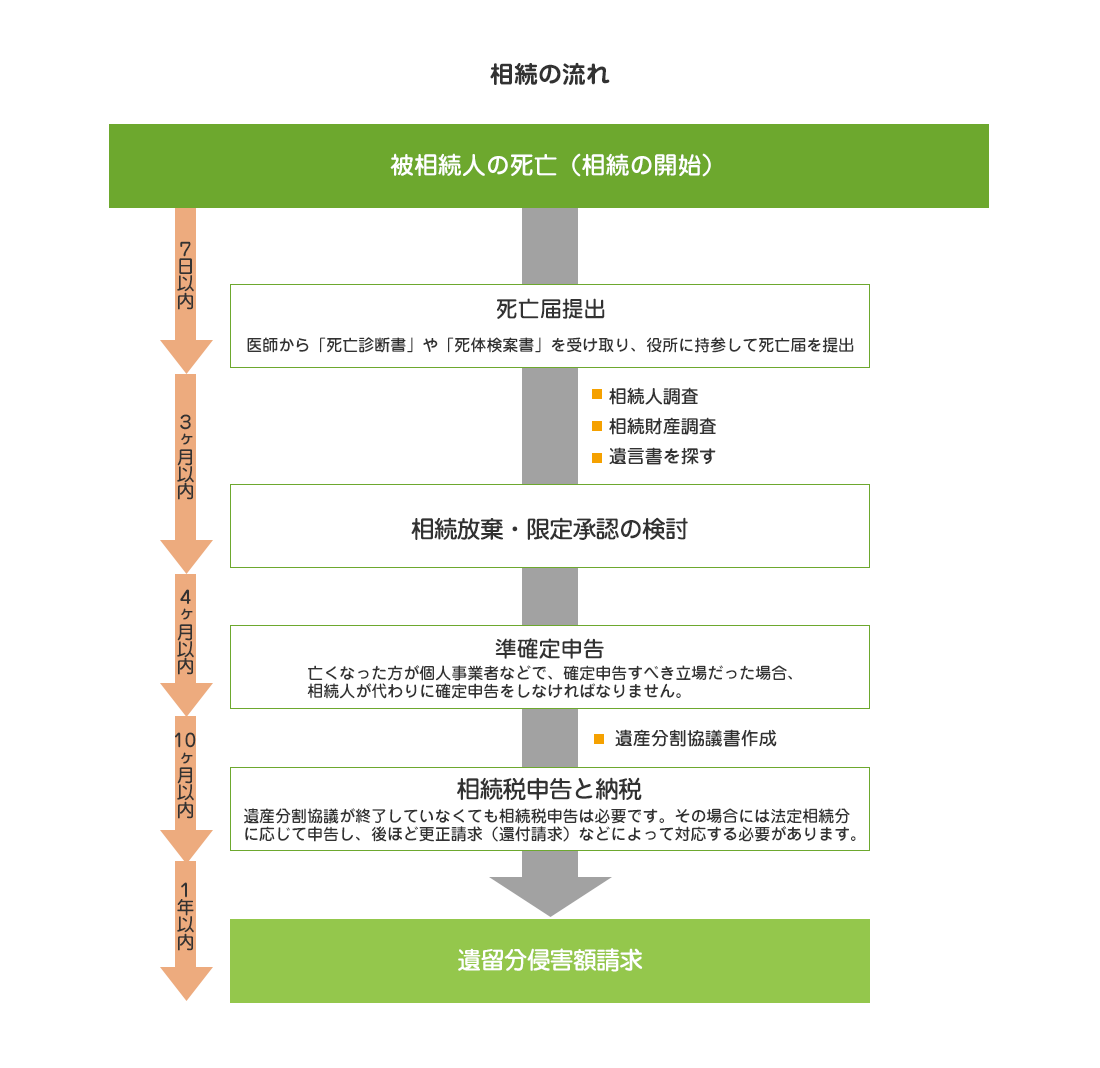

遺産分割協議代理サービス

| 着手金 | 成功報酬 | ||

|---|---|---|---|

| 交渉 | 29.7万円 | 交渉で終了29.7万円 | 経済的利益に応じて 6.6%〜22% |

| 調停 | 46.2万円 | 調停で終了46.2万円 | |

※表記の料金は全て税込です。

※事件が長期化した場合等は上記費用により高額になる可能性があります。

詳細は法律相談時にご確認ください。

- 相続人の調査

- 遺産の調査

- 分割案の作成

- 交渉の代理

- 裁判手続の代理

- 遺産解約と名義変更

- 遺産の分配

- 不動産の売却

遺留分侵害額請求代理サービス

| 着手金 | 成功報酬 | ||

|---|---|---|---|

| 交渉 | 29.7万円 | 交渉で終了29.7万円 | 経済的利益に応じて 6.6%〜22% |

| 調停 | 46.2万円 | 調停で終了46.2万円 | |

※表記の料金は全て税込です。

※事件が長期化した場合等は上記費用により高額になる可能性があります。

詳細は法律相談時にご確認ください。

- 相続人の調査

- 遺産の調査

- 分割案の作成

- 交渉の代理

- 裁判手続の代理

- 遺産解約と名義変更

- 遺産の分配

- 不動産の売却

相続放棄代理サービス

| 基本報酬 | 追加報酬 |

|---|---|

| 6.05万円 | 一人あたり3.85万円 |

※表記の料金は全て税込です。

- 戸籍収集

- 申述書の作成・提出

- 裁判所とのやり取り

- 受理証明書の取り寄せ

事件を受任する際には、事件処理に要する普通郵便、レターパック、ガソリン代としてみなし実費を3,300円お支払いいただきます。その他に一般経費が発生した場合は実費を請求させていただきます。

上記に含まれないもの

| 熟慮期間の伸長申立て | 2.1万円 |

|---|---|

| 3ヶ月経過後の相続放棄の加算 | 1名に付3.3万円 |

| 相続放棄申述の有無の照会 | 2.2万円 |

成年後見手続きサービス

![]() 当事務所の弁護士が法廷後見制度の手続きを取ることも可能です。

当事務所の弁護士が法廷後見制度の手続きを取ることも可能です。

相続の相談をご検討の方は

お読みください。

当事務所の特徴・強み